炼丹术反应网络

基于《抱朴子》记载的丹药配方关系网络,展示了主要原料间的反应关系。金丹作为核心,通过不同原料的配伍达到"金液还丹"的目标。

丹药原料

主要原料解析

-

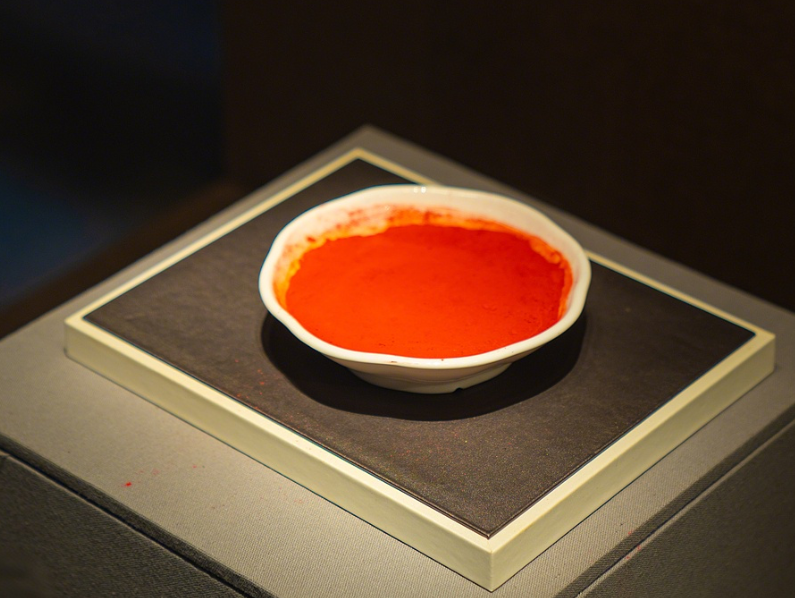

朱砂(硫化汞)

性味:甘、微寒,入心经。

功能:为炼丹之要药,古人认为能通神明、延年益寿,且有镇惊安神的效果。现代研究表明,其主要成分为硫化汞,具有一定毒性,需谨慎使用。

历史应用数据:在古代炼丹文献《周易参同契》中,涉及朱砂炼丹的记载达30余处,占总炼丹配方记载量的40%左右。

成分分析数据:朱砂中硫化汞(HgS)含量通常在95%-99%之间,杂质中可能含有少量的铁、铅等元素,占比约0.1%-0.5%。

-

雄黄

性味:性温,有毒。

功能:与雌黄配伍,常用于外丹术中,具有解毒、杀虫、去湿的功效,但其主要成分砷化物对人体有毒,长期服用可能引发砷中毒。

历史应用数据:雄黄出现在《周易参同契》中约15处,占比约20%,并且在唐代的炼丹遗址中有广泛的使用记录。

成分分析数据:雄黄主要含二硫化二砷(As₂S₂),含量约90%-95%,杂质中砷元素含量约3%-5%,还可能含有微量的铅、铜等元素。

-

硫磺

性味:性温,具阳性。

功能:为火炼之要,能清热解毒、驱风除湿,广泛用于炼丹过程中的温度控制,并促进药效的融合。

历史应用数据:硫磺在古代炼丹中应用广泛,尤其在外丹炼制过程中,是提供火候和热量的重要原料之一。

成分分析数据:硫磺纯度通常为99%以上,杂质可能包括少量的硫酸盐和水分。

-

硝石

性味:性寒。

功能:可调节火候,为丹法必需,常用于控制丹药火候,帮助提高温度,促进药物反应,是丹药炼制中的重要辅助材料。

历史应用数据:在古代丹方中,硝石作为火候调节剂出现频繁,尤其用于调控高温炼制的药物。

成分分析数据:硝石的主要成分是硝酸钾(KNO₃),含量一般在98%-99%之间,杂质可能包括少量的水分和钠盐。

-

丹砂

性味:性寒,有一定的解毒作用。

功能:用于平衡丹药的温度与效果,帮助药物的成熟,通常作为炼丹中的"引药"使用。

历史应用数据:丹砂在古代丹药中用作平衡药性和调节火候的重要成分,尤其在元代的炼丹文献中有较多记载。

成分分析数据:丹砂中主要成分为硫化物,含量通常为95%-98%,杂质可能包括微量的金属元素如铁、铜等。

-

金丹

性味:甘、温。

功能:金丹是炼丹术中的最终成品,具有强大的疗效,能够增强体内阳气,延年益寿。金丹通过复杂的反应凝聚天地精华。

历史应用数据:金丹在道家经典文献中有广泛的记载,尤其在《太极拳经》中,金丹作为重要的炼制目标之一,常被提及。

成分分析数据:金丹的成分通常包括合成的矿物质与草药成分,含有较高的植物精华与矿物质提炼物,且由于炼制过程的复杂性,其成分因配方而异。

丹药炼制工艺流程

陶瓷釉色工艺

工艺特点:

- 唐三彩:使用铅釉为基础,加入金属氧化物呈现黄、绿、褐三色,釉面光泽亮丽,色彩丰富。烧制温度较低(800-1000℃),便于表现生动的艺术效果。

- 宋代青瓷:采用天然釉料,经高温还原焰烧制形成典雅青色。烧制温度高达1200-1300℃,釉面细腻,呈现温润如玉的效果。

- 釉色配方发展:不同时期的釉色配方反映了古代化学技术的发展。唐代以铅釉为主,宋代则出现更稳定的还原釉,后期随着钴蓝釉的引入,化学配方更为复杂。

- 技术进步:釉料配方逐步丰富,唐宋时期的简单配方,发展到后期的五彩釉、青花釉等,体现了陶瓷工艺的技术革新。

- 铅釉的使用:唐三彩的铅釉具有较高的可操作性,低温烧制容易掌控,有利于创作出多样化的色彩效果。

- 还原焰的控制:宋代青瓷通过高温还原焰烧制,使釉面更加致密,呈现青色或蓝绿色,显示出烧制温度和还原焰的精确控制。

- 五彩瓷的出现:在明清时期,五彩釉逐渐兴起,采用多种金属氧化物混合使用,展现出色彩的丰富性和装饰性。

- 钴蓝的引入:元代开始使用钴蓝作为青花瓷的釉料,进一步推动了陶瓷工艺的技术进步,至今仍是经典的釉料之一。

- 釉面质感的提升:随着技术的进步,釉面不仅追求色彩丰富,还注重光泽和质感的细腻表现,使瓷器外观更加精致。