中国古代天文学的辉煌成就

中国古代天文学源远流长,从农历创制到张衡浑天仪、僧一行子午线测量,推动了农业生产和社会发展,并为世界天文学留下宝贵遗产。

中国古代天文仪器

中国古代天文学家发明了许多精密的天文仪器,用于观测天象和制定历法。

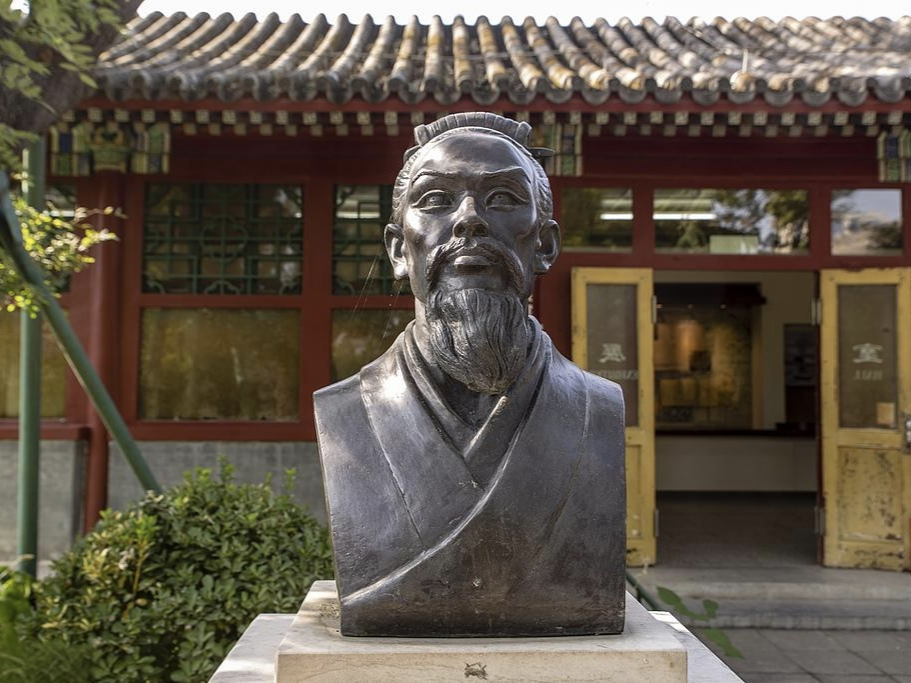

浑天仪:张衡的伟大发明

浑天仪是东汉时期张衡发明的天文仪器,可模拟天体运行。它不仅能演示日月星辰的运动,还能预测天文现象,是中国古代天文学的标志成就。

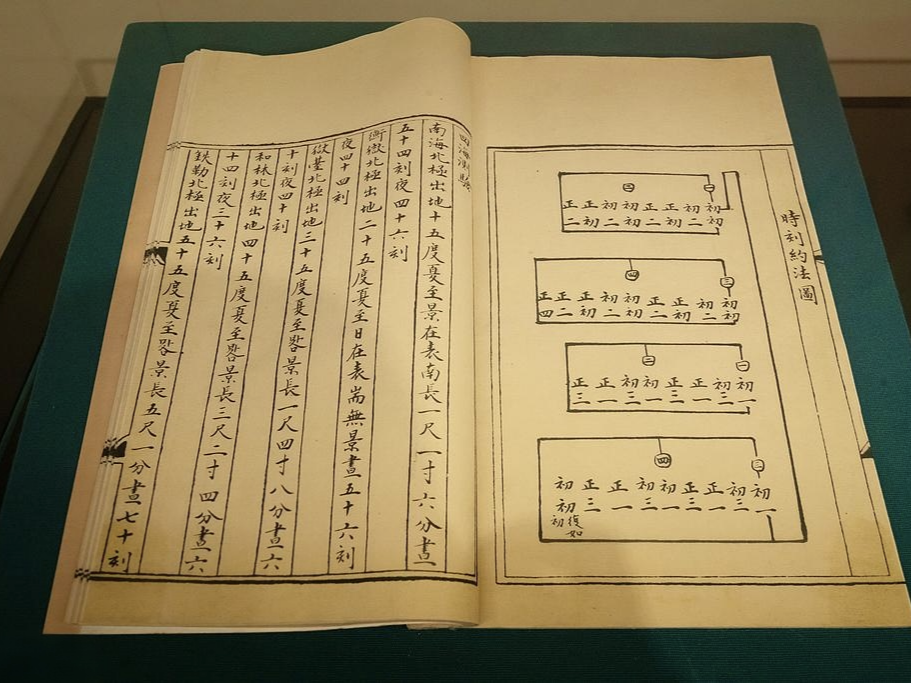

圭表:测量日影的工具

圭表是中国古代用来测量日影长度的重要天文仪器,通过观察日影变化精确确定二十四节气,为农历的制定和农业生产安排提供了科学依据。

简仪:元代天文仪器的巅峰

简仪是元代天文学家郭守敬改进的天文仪器,结构简单但测量精度极高,用于精确测量天体的位置和运动,代表了当时世界天文学的最高水平。

中国古代历法的发展历程

夏历——最早的农历系统

夏历是中国最早的农历系统,以月亮的圆缺周期为基础,结合太阳年的长度,形成了阴阳合历的体系。它不仅用于农业生产,还影响了东亚其他国家的历法制定。

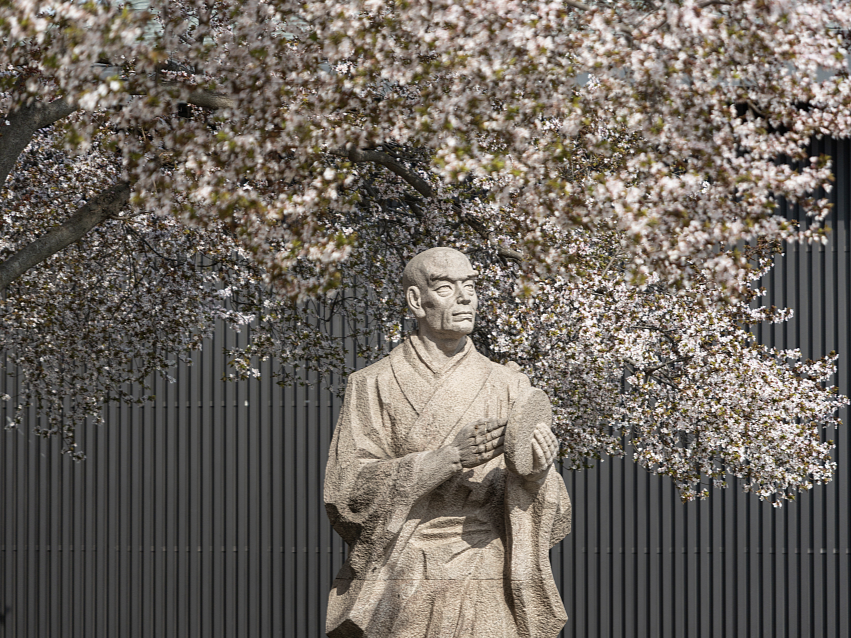

《大衍历》——唐代历法的巅峰

唐代僧一行主持编制的《大衍历》是中国古代历法的代表作之一。它精确计算了日月运行的规律,并首次引入了岁差的概念,对中国乃至世界天文学产生了深远影响。

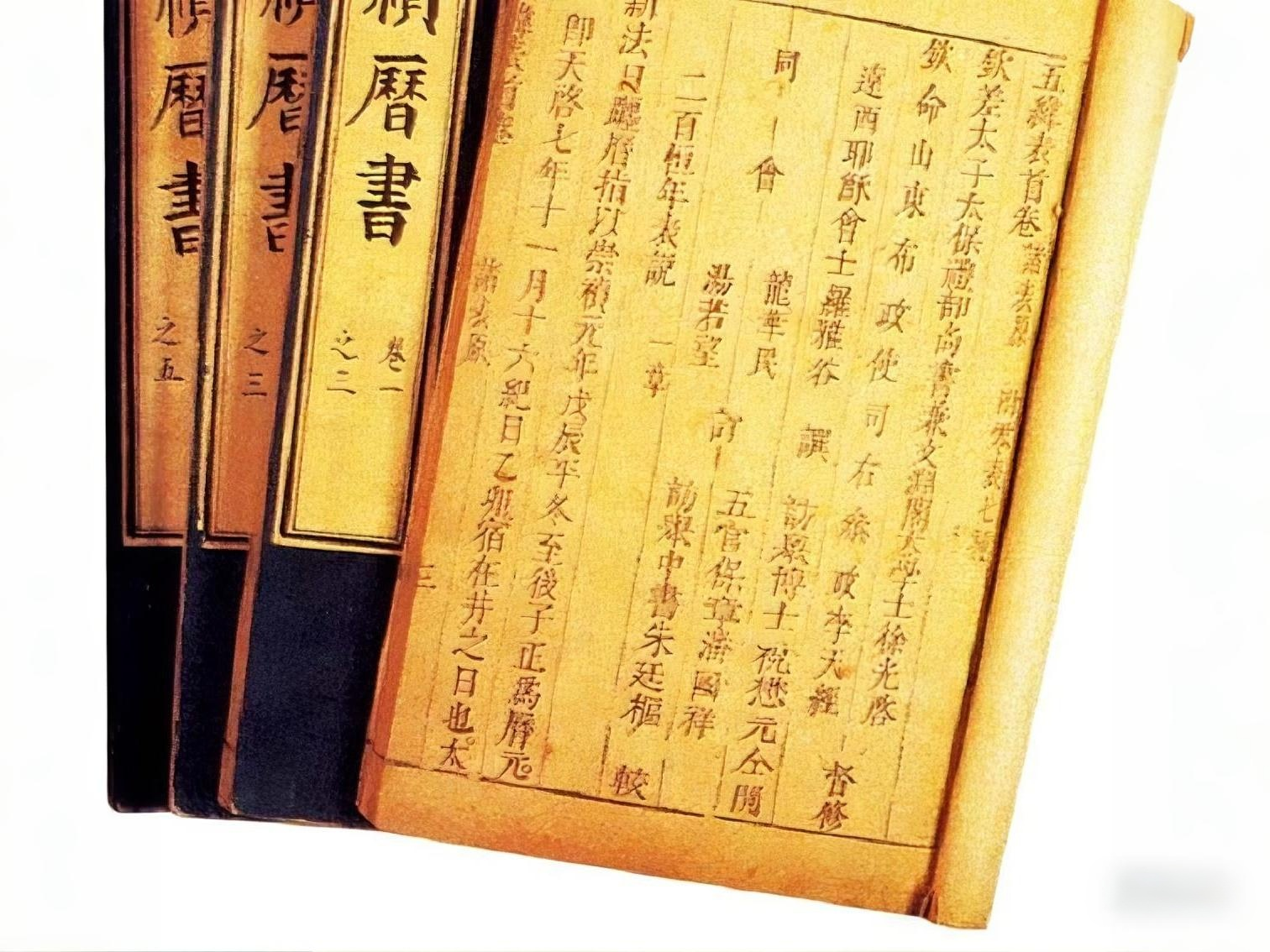

授时历——元代历法的集大成者

元代郭守敬编制的《授时历》是中国古代最精确的历法之一。它采用了先进的天文观测数据,精确计算了一年的长度为365.2425天,与现代公历几乎一致。

《黄帝历》

传说中中国最早的历法,以365.25日为一年,分一年为四季,已出现闰月概念。虽无实物证据,但《汉书·律历志》有相关记载。

夏历(夏小正)

中国现存最早的阴阳合历体系,以月相周期(朔望月)为主,结合太阳年长度。《夏小正》记载了物候、天象与农事活动的关系,形成"十九年七闰"的置闰方法。

殷历

甲骨文记载的历法系统,首次明确使用干支记日,一个月分"初吉""既生霸""既望""既死霸"四期,年首多设在一月(相当于今农历十一月)。

太初历

中国第一部完整历法,首次将二十四节气纳入历法体系,确立"无中气之月为闰月"的原则。由邓平、落下闳等人编制,测得朔望月为29.530864日(误差仅+0.00027日)。

大明历

祖冲之编制,首次将岁差引入历法计算(45年11个月差1度),测得回归年365.2428天(误差仅+0.0006天),提出391年144闰的置闰周期。

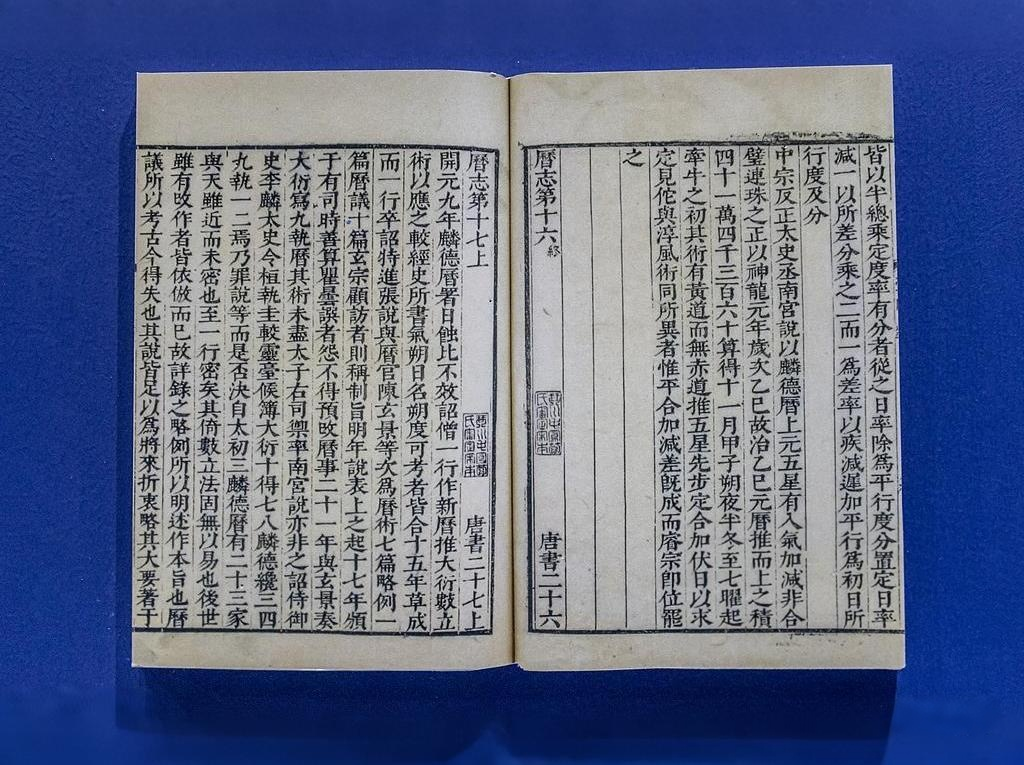

大衍历

僧一行主持编制,创不等间距二次差内插法,计算日月运行误差<1分钟/天。首次提出"日行盈缩"概念(太阳视运动不均匀性),测得黄赤交角为23°40'(与现代值差24')。

应天历

王朴编制,首创"调日法"分数近似算法,测得朔望月29.530594日(误差-0.000002日)。历法结构严谨,成为宋金时期历法范本,朝鲜《宣明历》即基于此历修订。

授时历

郭守敬集大成之作,测得回归年365.2425天(误差仅+0.0003天),废除上元积年,直接以实测为计算起点。创"弧矢割圆术"处理球面三角问题,精度保持达364年之久。

时宪历

汤若望根据《崇祯历书》改编,中国首部采用西方天文学理论的历法,使用第谷宇宙体系和开普勒椭圆轨道理论,引入"定气注历"法,奠定现代农历基础。

中国古代天文学家的杰出贡献

中国古代涌现了许多杰出的天文学家,他们通过观测天象、发明仪器和制定历法,为天文学的发展作出了不可磨灭的贡献。

中国古代天文学的世界影响

中国古代天文学不仅在国内发挥了重要作用,还对世界天文学的发展产生了深远影响。